SSDが普及している昨今ですが、使わなくなったHDDをRaspberry Piを使ってNASとして再利用してみた際に、気になるファイルの転送速度について調べてみました。

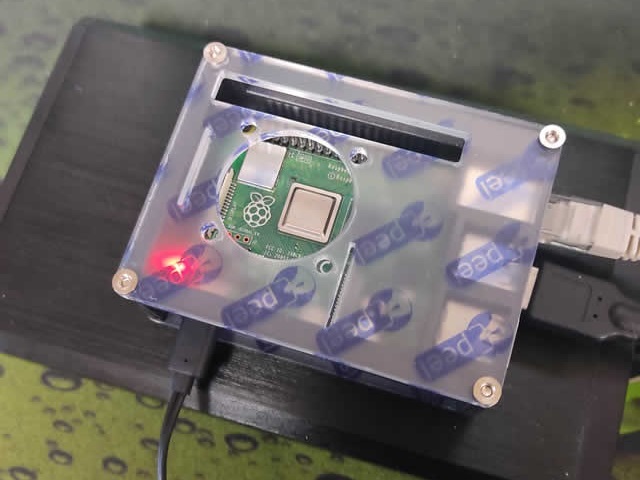

USB3.0で接続できるRaspberry Pi 4

新しくなったRaspberry Piでは、USB3.0を使うことができるのでHDDを接続して、ある程度の高速転送をすることができるようになりました。外付けのHDDケースとUSBケーブル、LANケーブルがあれば、RaspberryOSにOpenMediaVaultのような管理ソフトをインストールして手軽にNASを構築することができるようなっています。

SATA2/SATA3で転送速度の比較

今回は、NASの構築方法は記載しませんが、次のような環境を用意して転送速度を「Crystal Disk Mark」で測定してみました。

| ハードウェア | Raspberry Pi 4 Model B 4GBモデル |

| オペレーティングシステム | Raspberry OS(GUIなし) |

| ネットワーク | 1Gbps |

利用したハードディスク1

| メーカー | HGST |

| 品番 | HDP725050GLA360 |

| 容量 | 500GB |

| 回転速度 | 7200rpm |

| キャッシュ | 16MB |

| SATA転送速度 | 3Gb/s |

利用したハードディスク2

| メーカー | Seagate |

| 品番 | ST2000DL003 |

| 容量 | 2000GB |

| 回転速度 | 5900rpm |

| キャッシュ | 64MB |

| SATA転送速度 | 6Gb/s |

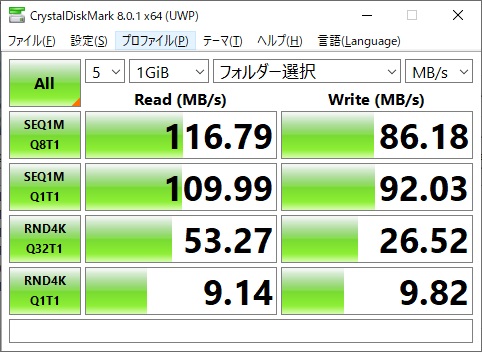

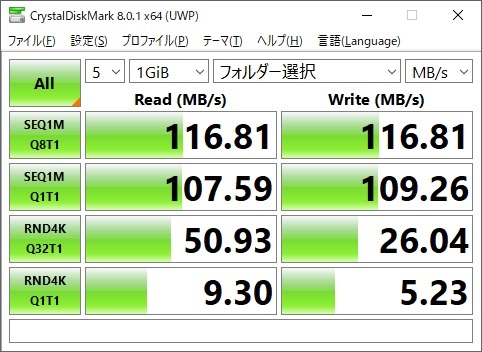

USB3.0に接続した同じHDDケースを使って、OpenMediaVaultで作成した共有フォルダーにWindows10をセットアップしたパソコンから「CrystalDiskMark」で測定した結果が、こんな感じです。

HDP725050GLA360(3Gb/s 7200rpm 16MB)の結果

ST2000DL003(6Gb/s 5900rpm 64MB)の結果

旧世代の3Gb/sでもUSB3.0の接続を使えば、おおよそ100MB/sの転送速度でファイルをコピーさせることができました。6Gb/sのHDDを使えば安定して100MB/s以上を確保することができます。

論理的には1Gのファイルを10秒くらいでコピーできるので、小さな動画ファイルであればストレスなくコピーや移動などをして保存しておくことができます。

まとめ

SSDなどに代替えして使わなくなってしまったハードディスクと安価な値段のRaspberry Piを使って、一時的なデータの保存場所などにNASを用意することができます。

その際の気になる転送速度を測定してみると、旧世代のHDDを利用しても約100MB/秒という結果になりました。

1Gくらいの小さな動画ファイルや写真などのデータであれば、ストレスなくコピーや移動をすることができるので、余っているHDDを再利用して、動画制作などの一時的なデータの保管場所として使うことができます。

Raspberry Piを使ってNASを作る場合の転送速度が気になる方の参考になれば幸いです。

スポンサーリンク

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

「RaspberryPi 4+OpenMediaVaultで作ったNASの転送速度」への3件のフィードバック